Разбираемся в сложной системе белков: основы и функции

- Разбираемся в сложной системе белков: основы и функции

- Связанные вопросы и ответы

- Что такое белки и какова их структура

- Какие основные функции выполняют белки в организме

- Какие основные типы белков существуют и чем они отличаются друг от друга

- Как происходит процесс синтеза белков в клетке

- Какие заболевания связаны с нарушениями в системе белков

- Какие методы используются для изучения структуры и функций белков

- Какую роль играют белки в иммунной системе человека

- Какие белки наиболее важны для человека и почему

- Что такое белковые заболевания и как они влияют на организм

Разбираемся в сложной системе белков: основы и функции

- Строительная (пластическая) функция белковых молекул является одной из важнейших.Они являются составным компонентом клеточных мембран и органел. Стенки кровеносных сосудов, сухожилия, хрящи высших животных также состоят в основном из белка.

- Двигательная функция обеспечивается особенными сократительными белками, благодаря которым осуществляются движения жгутиков и ресничек, перемещение хромосом во время деления клеток, сокращение мускулатуры, движения органов растений и т.п., пространственные изменения положения различных структур организма.

- Транспортная функция белков обеспечивается их способностью связывать и переносить с течением крови химические соединения.

Пример 2

Белок крови гемоглобин переносит кислород из лёгких в клетки других органов и тканей (аналогичную функцию в мышцах выполняет миоглобин).

Белки сыворотки крови переносят липиды и жирные кислоты , различные биологически активные вещества.

Молекулы белков, входящих в состав плазматической мембраны , берут участие в транспорте веществ как в клетку, так и из неё.

Белки выполняют и защитную функцию. Как ответ на проникновение внутрь чужеродных веществ (антигенов – белков или высокомолекулярных полисахаридов бактерий, вирусов ) в клетке вырабатываются особенные белки – иммуноглобулины ( антитела ), которые нейтрализуют чужеродные вещества и осуществляют иммунологичную защиту организма.

Благодаря функционированию иммунной системы организма обеспечивается распознавание антигенов антигенным детерминантам (характерным участкам их молекул). Благодаря этому специфически связываются и обеззараживаются чужеродные вещества за.

Замечание 5

Внешнюю защитную функцию могут выполнять также и белки, токсические для других организмов ( белок яда змей).

Белкам свойственна также сигнальная функция. В поверхность клеточной мембранны встроены молекулы белков, которые в ответ на действия факторов внешней среды способны к изменению свей третичной структуры. Так происходит восприятие сигналов из внешней среды и передача команд в клетку.

Регуляторная функция свойственна белкам-гормонам, которые влияют на обмен веществ. Гормоны поддерживают постоянную концентрацию веществ в крови, учавствуют в росте размножении и других жизненно важных процессах.

Пример 3

Одним из наиболее известных гормонов является инсулин , понижающий содержание сахара в крови. В случае стойкой недостаточности инсулина содержание сахара в крови увеличивается и развивается сахарны диабет. Главными регуляторами биохимических процессов в организме могут быть и многочисленные белки-ферменты (каталитическая функция).

Белки являются и энергетическим материалом . При расщеплении 1 г белка до конечных продуктов выделяется 17,6 кДж энергии, необходимой для большинства жизненно важных процессов в клетке.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Какие основные функции выполняют белки в организме

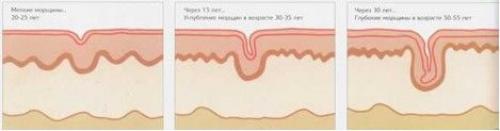

Белки выполняют множество важных функций в организме. Во-первых, они являются строительным материалом для клеток и тканей, участвуя в их росте и регенерации. Например, коллаген образует структуру кожи и связок. Во-вторых, белки действуют как ферменты, ускоряя химические реакции, такие как расщепление питательных веществ. Третье, они играют ключевую роль в иммунной системе, например, антитела распознают и нейтрализуют патогены. Кроме того, белкиуют в транспорте веществ по организму, например, гемоглобин переносит кислород. Наконец, они регулируют различные процессы, такие как метаболизм и передача сигналов в клетках.

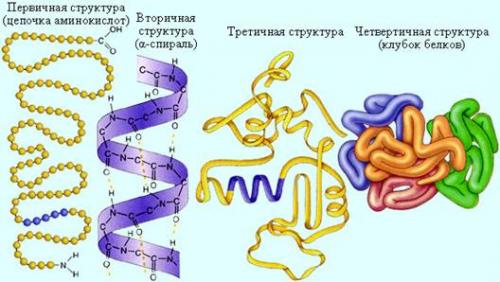

Вопрос 2: Какие уровни структуры белков существуют и почему они важны

Белки имеют четыре уровня структуры: первичная, вторичная, третичная и четверичная. Первичная структура — это последовательность аминокислот, определяющая функцию белка. Вторичная включает альфа-спирали и бета-структуры, стабилизированные водородными связями. Третичная структура образуется взаимодействиемчных цепей, часто с участием дисульфидных мостиков. Четверичная структура включает несколько субъединиц белка. Эти уровни важны, так как даже небольшие изменения могут нарушить функцию белка, что связано с различными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Вопрос 3: Какие белки участвуют в иммунной системе и как они работают

В иммунной системе ключевую роль играют антитела, цитокины и белки комплемента. Антитела, производимые В-лимфоцитами, распознают и связывают антигены, облегчая их удаление. Цитокины, такие как интерфероны, координируют ответ иммунных клеток. Белки комплемента активируют каскад реакций, помогающих уничтожить патогены. Эти белки работают вместе, обеспечивая защиту организма от инфекций и поддерживая иммунный ответ.

Вопрос 4: Какие заболевания связаны с нарушениями в структуре или функции белков

Многочисленные заболевания связаны с нарушениями белков. Например, болезнь Альцгеймера связана с неправильным сворачиванием белка бета-амилоида. Сердечно-сосудистые заболевания могут возникать из-за дисфункции белков, участвующих в транспорте холестерина. Муковисцидоз вызван мутацией в белке, регулирующем транспорт ионов. Диабет связан с нарушением инсулина или его рецептора. Эти примеры показывают, насколько важна правильная работа белков для здоровья организма.

Вопрос 5: Как происходит синтез белков в клетке

Синтез белков начинается с транскрипции ДНК вРНК, которая затем переносится в рибосомы. Там происходит трансляция: рибосомы читаютРНК и соединяют аминокислоты в соответствующей последовательности. Белок образуется как полипептидная цепь, которая затем сворачивается в свою нативную структуру. Иногда белки модифицируются после синтеза, например, добавлением углеводных групп. Этот процесс строго регулируется, чтобы обеспечить правильное образование белков.

Вопрос 6: Какие белки участвуют в передаче нервных импульсов

В передаче нервных импульсов участвуют ионные каналы и нейротрансмиттеры. Ионные каналы, такие как натриевые и калиевые, открываются при стимуляции, позволяя ионам течь через мембрану, создавая потенциал действия. Нейротрансмиттеры, например, дофамин и серотонин, выделяются в синапс и связываются с рецепторами на соседней нейроне, передавая сигнал. Эти белки обеспечивают эффективную коммуникацию между нервными клетками, что важно для функционирования нервной системы.

Вопрос 7: Какие белки регулируют обмен веществ в организме

Обмен веществ регулируется различными белками, включая ферменты, гормоны и транспортные белки. Ферменты, такие как амилаза, ускоряют расщепление питательных веществ. Гормоны, например, инсулин и глюкагон, управляют уровнем сахара в крови. Транспортные белки, такие как гемоглобин, переносят кислород и углекислый газ. Эти белки работают вместе, поддерживая баланс веществ и энергии в организме, что важно для здоровья и нормального функционирования.

Что такое белки и какова их структура

Белки – этоприродные полимеры, построенные из остатков аминокислот.

Гидролиз белков

Пептидная связь гидролизуется в кислой или щелочной среде. При этом образуются соли аминокислот по карбоксильной группе или по аминогруппе (рис. 1).

Белки гидролизуются и под действием ферментов (рис. 2).

Рис. 2. Гидролиз белков

Строение белков

Рассмотрите рисунок 3.

Рис. 3. Строение белков

Первичная структура белка – этопоследовательность аминокислотных остатков.

Вторичная структура белка – расположение полипептидной цепи в пространстве, обусловленное водородными связями между атомом кислорода карбоксильной группы и атомом водорода аминогруппы разных аминокислотных остатков.

Третичная структура белка – расположение вторичной структуры в пространстве, обусловленное дополнительными взаимодействиями между различными участками полипептидной цепи. Этими взаимодействиями могут быть:

- образование дисульфидных мостиков между остатками аминокислоты цистеина,

- ионные связи между боковыми карбоксильными группами и аминогруппами (солевые мостики),

- сложноэфирные связи между боковыми карбоксильными группами и ОН-группами остатков серина или треонина (сложноэфирные мостики),

- водородные связи между боковыми гидроксилами, карбоксильными группами, аминогруппами и электроотрицательными атомами другого участка цепи,

- гидрофобные взаимодействия (молекула стремится свернуться так, чтобы углеводородные остатки были сближены друг с другом внутри клубка, а внешний слой составляли группы, взаимодействующие с полярными молекулами воды),

- p-стэкинг – притяжение между плоскостями двух бензольных колец за счет частичного перекрывания р -орбиталей атомов углерода.

Четвертичная структура белка – объединение нескольких полипептидных цепей в один белок.

Например, гемоглобин состоит из 4 пептидных цепочек, каждая из которых содержит по 140 остатков аминокислот.

Какие основные функции выполняют белки в организме

Основные виды белков в пище — это:

- растительные,

- животные.

7 критических ошибок каждой женщины, из-за которых старение начинается уже в 40 лет

Алла Чеканова

Семейный и детский нутрициолог

Эти ошибки ускоряют процесс старения и влияют на самочувствие 100% женщин. Команда ED PRO подготовила подборку чек-листов, составленных передовыми специалистами в области нутрициологии и женского здоровья, чтобы ваша молодость продлилась до 80+лет.

И да, это бесплатно! Мы искренне хотим помочь Вам улучшить ваше здоровье, продлить молодость и красоту.

Убийцы молодости и инструкция по её сохранению

ТОП-7 продуктов, которые разрушают женское здоровье и красоту

Как составить рацион, при котором не придётся худеть

10 правил, благодаря которым лишний вес уйдет без усилий

8 ошибок в питании, из-за которых разрушается ЖКТ

И инструкции, благодаря которым организм скажем вам спасибо

Меню на 5 дней для восстановления энергии и иммунитета

Готовый рацион для продления молодости

ТОП-10 полезных бьюти-привычек, про которые должна знать каждая женщина

Простые способы поддержания красоты без косметологов

Пищевые белки разных видов выполняют энергетическую и пластическую функции, обеспечивая организм энергией и строительным материалом.

Нормы белка зависят от многих параметров, и, в среднем, для взрослого человека составляют порядка 1,0 - 1,2 гр белка на кг массы тела в день. Стоит помнить, чтоможет пагубно сказаться на здоровье, как и его недостаток.

Продуктами, богатыми белками, являются:

- Соя и другие бобовые;

- Красное мясо, птица;

- Рыба и морепродукты;

- Орехи.

Однако, кроме количественного показателя белка в продукте, важно обращать внимание и на то, как усваивается этот белок. Об этом поговорим ниже.

Какие основные типы белков существуют и чем они отличаются друг от друга

Инициация . Малая субъединица рибосомы, содержащая несколько факторов инициации и кодирующая метионин метионил-тРНК, связывается с 5'-кэпом иРНК, а затем начинает скольжение вдоль молекулы иРНК и, достигнув первой АУГ-последовательности, сцепляется с ней. При этом происходит высвобождение факторов инициации, а большая субъединица рибосомы прикрепляется к малой, после чего запускается процесс трансляции.

Большая субъединица рибосомы имеет в своём составе два специализированных участка, известных как А-сайт (аминоацил-тРНК-связывающий участок) и Р-сайт (пептидил-тРНК-связывающий участок). В конце инициации к Р-сайту прикреплена заряженная мет-тРНК, антикодон которой сцеплен с АУГ-кодоном, в то время как А-сайт свободен.

Элонгация . В соответствии с расположенным рядом кодоном иРНК к А-сайту при помощи растворимого фактора элонгации 1 (EF1) прикрепляется аминоацил-тРНК. Под воздействием пептидилтрансферазы возникает пептидная связь между аминогруппой (-NH2) аминокислоты на А-сайте и карбоксильной группой (-СООН) на Р-сайте, при этом первая тРНК отделяется.

Фермент транслоказа обеспечивает отделение свободной тРНК, движение рибосомы вдоль молекулы иРНК, а также перенос растущей пептидной цепочки от А-сайта к Р-сайту. Для осуществления данного процесса необходим фактор EF2.

Митохондриальные иРНК транслируются при помощи митохондриоспецифических тРНК.

Терминация . Элонгация продолжается до тех пор, пока на пути рибосомы не встретится один из терминирующих (СТОП) кодонов, которые распознают благодаря мультивалентным факторам освобождения (терминации, RF). При этом специфичность пептидилтрансферазы изменяется таким образом, что к | белку прикрепляется молекула воды. Затем рибосома отделяется и распадается на составляющие её субъединицы, освобождая готовый полипептид.

Для синтеза полипептида , длина которого составляет примерно 400 аминокислот, в среднем необходимо до 20 с.

Как только одна рибосома освобождает кэп иРНК, к нему присоединяется следующая, формируя полирибосому или полисому. Время жизни иРНК составляет несколько часов.

Как происходит процесс синтеза белков в клетке

Белки или протеины — это органические вещества, без которых не может существовать ни один живой организм. Они поступают с пищей, расщепляются в кишечнике до аминокислот и используются:

для образования ферментов, гормонов, новых клеток, факторов свертывания крови, защитных антител;

для транспорта гормонов, витаминов, минералов, лекарств;

для связывания и обезвреживания токсинов;

для поддержания осмотического давления крови;

в качестве запаса энергии на случай голодания.

В организме постоянно происходит обмен белков. В результате образуются токсические продукты (мочевина, мочевая кислота, креатинин), которые выводятся почками. Снижение белка происходит при заболеваниях органов, участвующих в их образовании и утилизации.

К белковой недостаточности может привести:

- снижение поступления белка при голодании (в том числе при диетах), атрофических и воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, инсультах, психических заболеваниях (в том числе анорексии);

- повышение потребности для восполнения энергетических затрат и восстановления погибших клеток при инфекционных, онкологических и ревматических заболеваниях, ожогах, сахарном диабете;

- нарушение синтеза белка при врожденных иммунодефицитах , циррозе печени;

- потеря белка с мочой при заболеваниях почек, диарее.

Белковая недостаточность чаще отмечается:

у людей старше 60 лет;

при голодании, соблюдении вегетарианской диеты или монодиеты;

при заболеваниях органов пищеварения и почек;

при профессиональном дефиците веса у моделей, гимнастов, балерин;

у детей в результате неполноценного питания.

Обнаружить белковую недостаточность удается не сразу. Легкие формы обычно протекают бессимптомно. При нарастании дефицита жалобы постепенно прогрессируют:

кожа становится бледной, сухой, шелушится, ногти истончаются и ломаются, выпадают волосы;

беспокоит бессонница, слабость, головные боли, перепады настроения, вялость;

появляется тошнота, боль и вздутие живота, рвота, неустойчивый стул;

истончается подкожно-жировая клетчатка, снижается тонус мышц, теряется вес;

из-за снижения онкотического давления крови (создаваемого белками) появляются отеки;

нарушается синтез половых гормонов, гормонов щитовидной железы, надпочечников;

нарушается терморегуляция (беспокоит озноб);

ослабевает иммунитет (раны долго не заживают, отмечаются частые инфекционные заболевания);

появляется анемия, нарушается работа сердца и легких (сердцебиение становится слабым, дыхание поверхностным).

Особенно опасен дефицит белка в детском возрасте. Он влияет на умственное развитие, замедляет рост, нарушает формирование мышц.

Для выявления белковой недостаточности определяют:

- антропометрические показатели (рост, вес, толщину кожной складки и окружности конечностей);

- лабораторные показатели: общий анализ крови , общий анализ мочи , биохимический анализ крови ( общий белок , белковые фракции , трансферрин , креатинин , мочевину , глюкозу , АЛТ , АСТ , билирубин ), гормоны щитовидной железы , половые гормоны . Для оценки нарушения пищеварения назначают копрограмму .

В процессе прогрессирования белковой недостаточности изменяются все виды обмена. Истощаются запасы гликогена и жира, усиливается расход белков мышц и внутренних органов, что приводит к нарушению их функций и прогрессированию дистрофических процессов.

При возникновении нарушений без помощи врача справится практически не возможно. Необходимо не только восполнить объем белка, но и нормализовать его обмен и устранить возникшие осложнения.

Тяжелые стадии белково-энергетической недостаточности проще предотвратить, чем лечить. Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать развития таких нарушений:

регулярные умеренные физические нагрузки и пребывание на свежем воздухе;

нормализация режима сна и отдыха;

разнообразный и сбалансированный режим питания, который соответствует энергозатратам. Рацион должны составлять 70% растительных и 30% животных продуктов. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4. Белки пищи должны быть животного и растительного происхождения. Животные белки (говядина, крольчатина, курятина, индюшатина, яйца, икра, молочные продукты, рыба) содержат достаточное количество незаменимых аминокислот. Растительных белков содержится много в злаках, бобовых, орехах и семенах;

соблюдение диет с жестким ограничением рациона или лечебное голодание необходимо проводить под контролем врача;

людям с высоким риском развития дефицита белка необходимо регулярно проходить обследование.

Провести качественную диагностику состояния здоровья и вовремя выявить нарушения Вы можете в сети диагностических клиник МобилМед. С полным перечнем анализов можно ознакомиться на нашем сайте.

Поставить оценкуЛутковская Юлия Евгеньевна

врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук,

доцент кафедры Клинической аллергологии и иммунологии

МГМСУ им.А.И.Евдокимова.

Какие заболевания связаны с нарушениями в системе белков

К. Линдстрём-Ланг предложил выделять 4 уровня структурной организации белков:,,иструктуры. Хотя такое деление несколько устарело, им продолжают пользоваться. Первичная структура (последовательность аминокислотных остатков) полипептида определяется структурой егои, а структуры более высоких порядков формируются в процессе. Хотя пространственная структура белка в целом определяется его аминокислотной последовательностью, она является довольно лабильной и может зависеть от внешних условий, поэтому более правильно говорить о предпочтительной или наиболее энергетически выгодной конформации белка.

Основная статья:

Первичная структура — последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи. Первичную структуру белка, как правило, описывают, используя однобуквенные или трёхбуквенные обозначения для аминокислотных остатков.

Важными особенностями первичной структуры являются — устойчивые сочетания аминокислотных остатков, выполняющие определённую функцию и встречающиеся во многих белках. Консервативные мотивы сохраняются в процессевидов, по ним часто удаётся предсказать функцию неизвестного белка. По степени гомологии (сходства) аминокислотных последовательностей белков разных организмов можно оценивать эволюционное расстояние между, к которым принадлежат эти организмы.

Первичную структуру белка можно определить методами секвенирования белков или по первичной структуре его, используя таблицу генетического кода.

Какие методы используются для изучения структуры и функций белков

Приводим перевод публикации National Center for Biotechnology Information «Влияние пищевых белков и аминокислот на иммунную функцию».

«Нормальная иммунная система имеет местные и системные компоненты, на которые влияют различные изменения. Нарушение иммунитета хозяина связано с неоплазией, белково-калорийной недостаточностью и приемом иммуносупрессивных препаратов.

Общепризнано, что белково-калорийная недостаточность ослабляет иммунитет хозяина, особенно пагубно влияя на Т-клеточную систему, что приводит к увеличению числа инфекций и увеличению заболеваемости и смертности среди госпитализированных пациентов.

Индивидуальные питательные субстраты также могут оказывать значительное влияние на иммунную систему. Отдельные аминокислоты часто описываются как незаменимые, исходя из требований к оптимальному росту и поддержанию положительного N-баланса.

Было продемонстрировано, что аргинин необходим для травмированного хозяина и может иметь тканеспецифические свойства, которые влияют на компоненты иммунной системы. Таким образом, аргинин полезен в клинических ситуациях, когда иммунная система находится под угрозой.

В серии экспериментов на нормальных животных было продемонстрировано, что аргинин усиливает клеточные иммунные механизмы, в частности функцию Т-клеток. Он также обладает выраженным иммуносохраняющим эффектом в условиях иммуносупрессии, вызванной белковой недостаточностью и увеличением опухолевой нагрузки.

У послеоперационных хирургических пациентов добавление аргинина приводит к усиленному ответу Т-лимфоцитов и увеличению числа Т-хелперных клеток с быстрым возвращением к норме функции Т-клеток после операции по сравнению с контрольными пациентами.

Эти данные свидетельствую о том, что добавление аргинина может усилить или сохранить иммунную функцию у хирургических пациентов высокого риска и улучшить способность хозяина противостоять инфекции.»

(с) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2105184/

Аминокислота L-Аргинин есть в наличии в виде отдельного препарата, так и в составе комплекса аминокислот «Эргамин».

Какую роль играют белки в иммунной системе человека

Белок — незаменимый компонент рациона, выполняющий множество функций в организме. Он участвует в построении клеток, синтезе гормонов, ферментов и антител, а также поддерживает работу иммунной системы.

Зачем организму белок?

Белки состоят из аминокислот — «строительных блоков» для всех тканей и органов. Всего существует 20 аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми, то есть организм не может их синтезировать самостоятельно. Эти аминокислоты должны поступать с пищей: триптофан, лизин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, метионин и треонин.

Без достаточного количества белка в рационе нарушается работа многих систем:

- замедляется обмен веществ;

- снижается иммунитет;

- ухудшается состояние кожи, волос и ногтей;

- повышается риск развития анемии.

Нормы потребления белка

Количество белка, необходимого организму, зависит от возраста, пола и уровня активности. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

- Дети : 36–87 г/сутки;

- Женщины : 58–87 г/сутки;

- Мужчины : 65–117 г/сутки.

Для пожилых людей потребление белка может быть снижено, чтобы уменьшить нагрузку на обменные процессы.

Животный и растительный белок: в чём разница?

Белки животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) содержат все необходимые аминокислоты в оптимальном соотношении. Они легко усваиваются организмом и снабжают его такими важными веществами, как железо и витамин В12.

Растительные белки (бобовые, орехи, семена, злаки) менее сбалансированы по составу: в них может отсутствовать одна или несколько аминокислот. Однако они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, что благотворно влияет на пищеварение и поддержание нормального веса.

Важно комбинировать источники растительного белка, чтобы компенсировать нехватку отдельных аминокислот. Например, сочетание бобовых с зерновыми (чечевица с рисом или фасоль с кукурузой) позволяет получить полноценный набор аминокислот.

Заключение

Белок необходим организму ежедневно, поэтому важно следить за разнообразием рациона. Сочетание животных и растительных источников белка обеспечивает поступление всех необходимых аминокислот, поддерживает иммунитет, здоровье кожи и волос, улучшает пищеварение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие белки наиболее важны для человека и почему

Вызвать избыток белка в организме достаточно сложно в виду того, что у человека нет специфического хранилища протеинов. Так, к примеру, есть депо жира – это подкожно жировая клетчатка и сальник, а углеводы накапливаются в основном в печени и незначительно в мышцах, в виде гликогена.

Избыток жирной пищи приводит к ожирению со всеми сопутствующими последствиями, а поступающие в организм лишние углеводы идут на выработку жира, что опять-таки вызывает прирост массы тела. С белками ситуация представляется совершенно иная, ведь поступающие в организм протеины расходуются практически полностью: часть идет на строительство новых клеток взамен отмершим, часть на выработку биологически активных веществ и гормонов. Если же остается что-то еще, то оно используется в качестве энергетического субстрата.

Тем не менее, если рассматривать избыток белка в пище как частный случай в сочетании с определенными заболеваниями (подагра, почечная недостаточность и т.п.), то действительно можно говорить о вредности избыточного потребления протеинов. Так, одним из конечных продуктов распада белка является мочевая кислота. При подагре это вещество способно откладываться в виде нерастворимых соединений в различных органах и тканях (в основном в суставах) с развитием воспаления.

Таким образом, повышенное потребление белковой пищи однозначно приведет к обострению подагры. При почечной недостаточности же нарушена фильтрационная функция почек, из-за этого мочевая кислота и мочевина, которые являются осмоактивными веществами (то есть способны удерживать воду), накапливаются в кровяном русле.

Это приводит к нарушению выделения жидкости почками, увеличению объема крови, циркулирующей в кровеносной системе, и, как следствие, росту цифр кровяного давления и застойным явлениям. Избыток протеинов при подобном заболевании вызовет ухудшение клинической картины.

Стоит отметить и тот факт, что питание исключительно белковой пищей – это значительная нагрузка на пищеварительную систему. Ведь, если говорить о исключительно пище животного происхождения, то она лишена в большинстве своем волокон и клетчатки, необходимых для формирования пищевого комка и его нормального пассажа по кишечнику.

Вывод достаточно прост: употреблять мясо можно и нужно, но и об овощах не стоит забывать, так как именно разнообразное питание позволяет поддерживать нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и всего метаболизма в организме в целом.

Что такое белковые заболевания и как они влияют на организм

Новый выпуск журнала «НАУКА из первых рук» вышел «по следам» всероссийской конференции с международным участием «Биотехнология – медицине будущего», состоявшейся в новосибирском Академгородке в июле 2017 г. Среди организаторов научного форума – Институт химической биологии и фундаментальной медицины и Институт цитологии и генетики СО РАН, а также Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, где биомедицинские исследования ведутся в рамках стратегической академической единицы «Синтетическая биология», объединяющей ряд российских и зарубежных участников, в первую очередь институты СО РАН биологического профиля. В первой, вводной статье выпуска ее авторы дают обзор самых актуальных направлений и перспективных результатов исследований, связанных с разработкой и внедрением в практическую медицину новых генно-инженерных, клеточных, тканевых, иммунобиологических и цифровых технологий, часть из которых детально представлена в других статьях номера

Стремительное развитие биологической науки, обусловленное появлением высокопроизводительных приборов и созданием методов манипулирования информационными биополимерами и клетками, подготовило фундамент для развития медицины будущего. В результате исследований последних лет были разработаны эффективные диагностические методы, появились возможности для рационального конструирования противовирусных, противобактериальных и противоопухолевых препаратов, средств генотерапии и геномного редактирования. Современные биомедицинские технологии все в большей степени начинают влиять на экономику и определять качество жизни людей.

К настоящему времени детально исследованы строение и функции основных биологических молекул и разработаны методы синтеза белков и нуклеиновых кислот. Эти биополимеры по своей природе являются «интеллектуальными» материалами, так как способны высокоспецифично «узнавать» и воздействовать на определенные биологические мишени. Путем направленного «программирования» таких макромолекул можно создавать рецепторные молекулярные конструкции для аналитических систем, а также лекарственные препараты, избирательно воздействующие на конкретные генетические программы или белки.

«Интеллектуальные препараты», созданные методами синтетической биологии, открывают возможности для таргетной (целенаправленной) терапии аутоиммунных, онкологических, наследственных и инфекционных заболеваний. Это дает основание говорить о внедрении в медицинскую практику подходов персонализированной медицины, ориентированной на лечение конкретного человека.

С помощью современных медицинских технологий и фармпрепаратов сегодня удается излечивать многие болезни, представлявшие в прошлом огромную медицинскую проблему. Но с развитием практической медицины и ростом продолжительности жизни все более актуальной становится задача здравоохранения в самом прямом смысле этого слова: не просто бороться с болезнями, но поддерживать имеющееся здоровье, чтобы человек мог вести активный образ жизни и оставаться полноценным членом общества до глубокой старости.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ! Современные методы геномного секвенирования широко внедряются в медицину, и в ближайшем будущем все пациенты будут иметь генетические паспорта. Сведения о наследственных особенностях пациента – основа прогностической персонализированной медицины. Предупрежденный, как известно, вооружен. Человек, осведомленный о возможных рисках, может организовать свою жизнь таким образом, чтобы не допустить развития заболевания. Это касается и образа жизни, и выбора продуктов питания и терапевтических препаратов.

Современные методы геномного секвенирования широко внедряются в медицину, и в ближайшем будущем все пациенты будут иметь генетические паспорта. Сведения о наследственных особенностях пациента – основа прогностической персонализированной медицины. Предупрежденный, как известно, вооружен. Человек, осведомленный о возможных рисках, может организовать свою жизнь таким образом, чтобы не допустить развития заболевания. Это касается и образа жизни, и выбора продуктов питания и терапевтических препаратов.При условии постоянного отслеживания набора маркеров, сигнализирующих об отклонениях в работе организма, можно вовремя провести их коррекцию. Уже сейчас существует множество методов мониторинга состояния организма: например, с помощью датчиков, следящих за работой сердечно-сосудистой системы и качеством сна или устройств, анализирующих газообразные продукты в выдыхаемом человеком воздухе. Огромные возможности открываются в связи с развитием малоинвазивных технологий жидкостной биопсии и технологий анализа белков и пептидов, циркулирующих в кровотоке. На ранних стадиях болезни корректировать состояние организма во многих случаях можно «мягкими» методами: меняя характер питания, используя добавочные микроэлементы, витамины и пробиотики. В последнее время особое внимание уделяется возможностям корректировки отклонений в составе кишечной микрофлоры человека, которые ассоциированы с развитием большого числа патологических состояний.